Klausenhöhlen

Touristische Informationen:

| Ort: |

93343 Essing.

(48.9344962, 11.7842145) |

| Öffnungszeiten: |

APR bis SEP frei zugänglich. [2025] |

| Eintrittspreise: |

frei. [2025] |

| Typ: |

Karsthöhle Karsthöhle

|

| Licht: | Taschenlampe mitbringen |

| Dimension: | L=330 m, A=380 m NN. |

| Führungen: | selbstgeführt |

| Fotografieren: | erlaubt |

| Zugänglichkeit: | nein |

| Literatur: |

Gisela Freund (1961):

Zur Frage paläolithischer Besiedlung der Unteren Klause bei Neu-Essing, Landkreis Kelheim,

Germania Bd. 39 Nr. 1/2 (1961).

online

DOI

Christian Züchner (2008): Die Klausenhöhlen bei Neuessing. Landkreis Kelheim In: Hugo Obermaier-Gesellschaft (Hrsg.): 50. Jahrestagung in Erlangen. PrintCom, Erlangen 2008, ISBN 978-3-937852-02-7. Michael Rind, Ruth Sandner (2008): Klausenhöhlen – Schutz für altsteinzeitliche Jäger und Sammler In: Archäologiepark Altmühltal: Ein Reiseführer in die Vorzeit. Schnell und Steiner, Regensburg 2008, ISBN 978-3-7954-2106-9, S. 61–67. Detlef Mikeska, Martin Trappe, Helmut Miedaner (2010): Die Klausenhöhlen bei Essing In: Karst und Höhle 2008–2010. Südliche Frankenalb – Region Altmühl- und Donautal. München 2010. |

| Adresse: | Gemeinde Essing, Herr Jörg Nowy, Marktplatz 1, 93343 Essing, Tel: +49-9447-920093. |

| Nach unserem Wissen sind die Angaben für das in eckigen Klammern angegebene Jahr korrekt. Allerdings können sich Öffnungszeiten und Preise schnell ändern, ohne daß wir benachrichtigt werden. Bitte prüfen Sie bei Bedarf die aktuellen Werte beim Betreiber, zum Beispiel auf der offiziellen Website in der Linkliste. |

|

Geschichte

| 1860 | Untere Klause wird für die Nutzung als Bierkeller ausgeräumt, Klausennische wird Biergarten genutzt. |

| 1900-1908 | Ausgrabungen durch Lokalforscher Joseph Fraunholz. |

| 1908 | Brauerei Wiedemann aus Neuessing möchte in der Oberen Klause eine „Grotten-Schänke“ einrichten. |

| 1912-1913 | weitere Ausgrabungen durch Hugo Obermaier (Institut de Paléontologie Humaine, Paris), Ferdinand Birkner, Joseph Fraunholz, Gero von Merhart und Paul Wernert. |

| 04-OKT-1913 | Hugo Obermaier, Paul Wernert und Ferdinand Birkner entdecken eine Grabgrube. |

| 2018-2019 | Ausgrabungen durch Prof. Th. Uthmeier und Dr. A. Maier vom Institut für Ur- und Frühgeschichte der FAU Erlangen. |

Bemerkungen

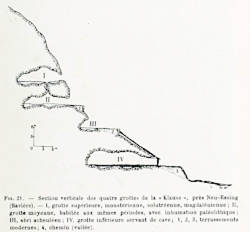

Die Klausenhöhlen sind eine Gruppe von drei Karsthöhlen genannt Untere Klausenhöhle, Obere Klausenhöhle und Westliche Klausenhöhle sowie ein Abri genannt Klausennische. Es scheint also, dass der Plural gerechtfertigt ist, tatsächlich sind die Höhlen mit Ausnahmen der Klausennische miteinander verbunden, es gibt also nur eine. Diese hat allerdings vier verschiedene Stockwerke, zwischen 22 m und 55 m oberhalb der Altmühl. Sie befinden sich am rechten Hang des Altmühltals, gegenüber vom Ort Essing. An der Durchgangsstraße von Essing gibt es einen Parkplatz, von dem aus man die Altmühl auf einer Holzbrücke mit dem Namen Tatzlwurm überqueren kann. Ein Wanderweg bergauf und am Hang entlang führt in etwa 20 Minuten zu den Klausenhöhlen.

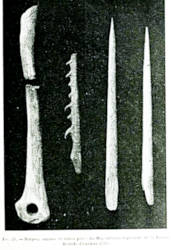

Die Klausenhöhlen liegen am Hang, während der Eiszeit waren die Talhänge grasbewachsen und man hatte eine gute Sicht auf durch das Tal ziehend Wild, dies war also eine ideale Jagdstation. Nachteil war allerdings die Lage am Nordhang, dennoch wurde die Höhle über lange Zeit besucht. Die meisten Funde stammen aus der Altsteinzeit, die Klausenhöhlen gehören zu den bedeutendsten eiszeitlichen Fundstellen Bayerns. Ausgegraben wurde die älteste Bestattung eines anatomisch modernen Menschen in Deutschland (Homo sapiens). Es wurden diverse Funde von Neandertalern und Cro-Magnon-Menschen gemacht, darunter Faustkeile, Klingen, Schaber, Handspitzen, Stichel. Das Material waren Feuerstein, Knochen und Zähne. Gravuren von einem Wildpferdkopf und einem Mammut wurden ebenfalls gefunden.

Die Obere Klause ist eine recht beeindruckende Halle, 27 m lang und 15 m breit, bis zu 5 m hoch. Trotz der Störungen durch touristische Nutzung wurden hier erhebliche Funde aus dem Magdalénien gemacht. Die Mittlere Klause ist eine 21 m lange und 18 m breite, niedrige Halle. Hier waren die Schichten bei der Ausgrabung bereits vermischt, wie dies zustande kam, ist unbekannt, aber es ist anzunehmen, dass auch hier irgendeine Nutzung der Höhle als Keller oder ähnliches die Ursache war. Die Untere Klause wurde bereist 1860 für die Nutzung als Bierkeller ausgeräumt, hier konnten nur in Nischen der Wand einige wenige Funde gemacht werden. Dennoch stammt von hier ein stark s-förmig gekrümmtes Schlüsselbeinfragment, das möglicherweise von einem Neanderthaler stammt. Die Klausennische ist ein Abri das 5 m breit und 3 m hoch ist. Hier wurde 1860 ein Biergarten eingerichtet und dabei ein Großteil der Fundschichten zerstört. Ein menschlicher Zahn wurde 1936 von Wolfgang Abel als Milchschneidezahn eines Neandertalerkindes bestimmt.

Die archäologische Erforschung der Höhlen begann bereits 1900 durch den Lokalforscher Joseph Fraunholz. Der Hobbyarchäologe und hauptberufliche Rentamtmann hatte sich bereits große Verdienste um die Erforschung vieler Fundstellen im Naab- und Altmühltal erworben. Er erstellte eine Stratigraphie in Nische B der Oberen Klause. 1908 kam es zu einer massiven Störung, die Brauerei Wiedemann aus Neuessing wollte im Jahre 1908 eine „Grotten-Schänke“ in der Oberen Klause einrichten. Dazu führte sie mehrere Aushübe durch, und zerstörte dabei wertvolle Fundschichten. Allerdings war Prof. Ferdinand Birkner anwesend und erkannte Schichten der späten Würm-Kaltzeit (Magdalénien) sowie Scherben und Knochen aus den oberen, holozänen Schichten.

Weitere Ausgrabungen durch Hugo Obermaier (Institut de Paléontologie Humaine, Paris), Ferdinand Birkner, Joseph Fraunholz, Gero von Merhart und Paul Wernert fanden 1912 und 1913 statt. Dabei wurde eine Jungpaläolithische Bestattung in der Mittleren Klause entdeckt. Die Grabgrube war 20 cm tief in die ältere Moustérienschicht eingetieft worden. Sie enthielt ein relativ vollständiges männliches Skelett eines anatomisch modernen Menschen (Cro-Magnon-Mensch). Er war in eine dichte Rötelpackung eingebettet, eine typische Bestattungssitte des Jungpaläolithikum, in einer Felsspalte. Radiokarbondatierung an einem Wirbelknochen lieferte ein Alter von 20.269±439 v.Chr. Das ist vor dem Beginn des Magdaléniens in Mitteleuropa. Der Mann war etwa 30–40 Jahre alt.

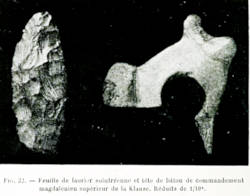

Ein weiteres gerne zitiertes Fundstück ist der Kommandostab. Da geht es um einen „Bâton de commandement“, was im Deutschen allerdings als Lochstab oder auch Kultstab bezeichnet wird. Lochstäbe bestehen meist aus Abwurfstangen von Ren oder Rothirsch, sind geglättet, mit Ritzungen verziert, und das charakteristische Loch besitzen. Der Verwendungszweck ist unklar, doch zu Zeiten von Hugo Obermaier, herrschte noch die vage Vermutung es sei lediglich dekorativ und eine Art Szepter. Da Obermeier am Institut de Paléontologie Humaine arbeitete und dort in Französisch veröffentlichte, verwendete er diesen Begriff, der dann wörtlich übersetzt wurde. Die neuere Forschung geht von einem Werkzeug aus, entweder als Strecker von Speeren und Pfeilen, wobei gekrümmte Geweihstangen oder Holz über dem Feuer und Wasserdampf gerade gebogen werden. Eine andere Theorie vermutet, dass Riemen mit Öl durch das Loch gezogen wurden, um sie elastischer zu machen. Auch ein Einsatz als Zelthering, eine Fibel oder zum Verdrillen von Fasern zu einem Seil wurden bereits diskutiert. Und schließlich gibt es noch die Nasenbremse, eine Seilschlinge verläuft durch die Bohrung um die Oberlippe des Tieres, wenn das Tier sich sträubt, zieht es an und verursacht leichte Schmerzen. Dies scheint die wahrscheinlichste Theorie zu sein, die paläolithischen Lochstäbe entsprechen den modernen. Der lochstab ist auf dem Bild rechts zu sehen, es handelt sich nur um ein Bruchstück des Kopfes, doch die Bohrung ist gut zu sehen.

Die Ausgrabungen vom Anfang des 20. Jahrhunderts sind relativ schlecht dokumentiert, sogar für die damalige Zeit. Inzwischen hat sich die Archäologie weiter entwickelt und vielfältige Untersuchungsmethoden entwickelt. In den Jahren 2018 und 2019 fanden unter der Leitung von Prof. Th. Uthmeier und Dr. A. Maier vom Institut für Ur- und Frühgeschichte der FAU Erlangen nach einem Jahrhundert wieder Ausgrabungen statt. Dabei wurden unter anderem auch die Reste der damaligen Ausgrabung analysiert, um Hintergrundinformationen über die damaligen Funde zu bekommen. Die Dokumentation war damals aus heutiger Sicht sehr Mangelhaft. Außerdem wurde die Klausennische ausgegraben, wobei auch OSL-Datierung, Mikromophologische Analysen, C14 Datierung und die Zooarchaeology by Mass Spectrometry (ZooMS) angewendet wurden. Der größte Teil des Inhalts dieser Höhle wurde jedoch in den letzten Jahrhunderten zerstört oder zumindest zu sehr gestört, um noch von Interesse zu sein, so dass die anderen Höhlen und Abris in der Gegend heute von viel größerer Bedeutung sind.

Die Höhlen sind sehr gut erschlossen mit einem komfortablen Wanderweg, Treppen und sogar Beschilderung. Wir empfehlen auf jeden Fall Wanderkleidung, Wanderschuhe und eine Taschenlampe. Wie alle Höhlen mit Fledermäusen ist auch diese im Winterhalbjahr wegen Fledermausschutz geschlossen, es gibt sogar ein Eisentor.

- Siehe auch

Auf Duck Duck Go nach "Klausenhöhlen" suchen...

Auf Duck Duck Go nach "Klausenhöhlen" suchen... Google Earth Placemark

Google Earth Placemark OpenStreetMap

OpenStreetMap Klausenhöhle - Wikipedia (besucht: 06-AUG-2025)

Klausenhöhle - Wikipedia (besucht: 06-AUG-2025) Klausenhöhlen Essing (besucht: 06-AUG-2025)

Klausenhöhlen Essing (besucht: 06-AUG-2025) Ausgrabungen in den Klausenhöhlen bei Essing (besucht: 12-AUG-2025)

Ausgrabungen in den Klausenhöhlen bei Essing (besucht: 12-AUG-2025) Die Klausenhöhlen bei Neuessing von Franz Lindenmayr (besucht: 12-AUG-2025)

Die Klausenhöhlen bei Neuessing von Franz Lindenmayr (besucht: 12-AUG-2025)

Index

Index Themen

Themen Hierarchisch

Hierarchisch Länder

Länder Karten

Karten