Stillensteinklamm

Touristische Informationen:

| Ort: |

Struden, 4381 St. Nikola an der Donau.

(48.2480884, 14.8814294) |

| Öffnungszeiten: |

keine Einschränkungen. [2025] |

| Eintrittspreise: |

frei. [2025] |

| Typ: |

Klamm Klamm

Erosionshöhle Erosionshöhle

Aktive Wasserhöhle Aktive Wasserhöhle

Ponor Ponor

|

| Licht: | nicht notwendig |

| Dimension: | |

| Führungen: | selbstgeführt |

| Fotografieren: | erlaubt |

| Zugänglichkeit: | nein |

| Literatur: | |

| Adresse: | Stillensteinklamm, Panholz 16, 4360 St. Nikola an der Donau, Tel: +43-. |

| Nach unserem Wissen sind die Angaben für das in eckigen Klammern angegebene Jahr korrekt. Allerdings können sich Öffnungszeiten und Preise schnell ändern, ohne daß wir benachrichtigt werden. Bitte prüfen Sie bei Bedarf die aktuellen Werte beim Betreiber, zum Beispiel auf der offiziellen Website in der Linkliste. |

|

Geschichte

| 1834-1836 | Gießenbach durch die Sprengung von Felsblöcken für die Scheiterschwemme (Trift) nutzbar gemacht. |

| 1880 | Beginn des Wegebaus durch ÖTK und Verschönerungsverein. |

| 1894 | ÖTK erbaut die Gobelwarte |

| 1909 | Donauuferbahn überquert das Gießenbachtal bei der Gießenbachmühle über ein Viadukt mit sieben Bögen. |

| 04-MAI-1913 | Gründung der Sektion Strudengau des ÖTK. |

| 1915 | Sektion Strudengau des ÖTK wird Besitzer der Klamm. |

| 1915 | ein Unwetter zerstört die Wege. |

| 1922 | Beginn der Ausbauarbeiten. |

| 24-JUL-1932 | Eröffnung der Stillensteinklamm. |

| 1970 | Touristenverband Grein übernimmt die Wartungsarbeiten in der Klamm. |

| 1980 | durch Unvorsichtigkeit im Forstwegebau wird die Brücke, der Aufstieg zur Klamm und die Steinerne Stube verschüttet. |

| 2002 | beim großen Donauhochwasser zerstört ein Hochwasser des Gießenbach erneut Brücken und Aufstieg. |

| 2005 | erneut zerstört ein Hochwasser die Wege. |

Bemerkungen

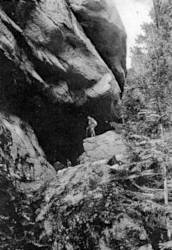

Die Stillensteinklamm ist kaum vergleichbar mit den alpinen Klammen in Österreich, die tief eingeschnitten sind und durch die Schmelzwässer der letzten Eiszeit entstanden sind. Der Gießenbach ist ein nördlicher Zufluss der Donau, die hier bereits eine erhebliche Größe hat und gemächlich Richtung Schwarzes Meer fließt. Er hat etwas mehr Gefälle, fast 150 m auf den 2,5 km der Klamm, sogar ein paar kleine Stromschnellen, aber Wasserfälle und so massives Gefälle wie in den Alpen gibt es hier nicht. Das Ergebnis ist eher romantisch als spektakulär. Und doch sind die Formen vergleichbar, das Tal besitzt auf beiden Seiten Felsen, die aus dem lokalen Granit bestehen. Der Fluss hat teilweise senkrechte Felswände und sogar Überhänge geformt, kleine Erosionshöhlen geschaffen. An einer Stelle führt der Weg durch eine derartige Höhle die 3 m hoch und 10 m breit ist, und gut 50 m entlang des Flusses verläuft.

Und doch ist die spektakulärste geologische Sehenswürdigkeit nicht die Erosionsformen, sondern die Gießenbachversickerung. Hier fließt der Gießenbach sogar mehrfach durch ein unterirdisches Höhlensystem. Eine der Höhlen ist bis zu acht Meter hoch, mehr als einhundert Meter begehbar und hat zwei Eingänge. Das ist auch die Erklärung für den Namen der Klamm, weil der Gießenbach im Untergrund verschwindet und dadurch still ist. Allerdings muss noch erwähnt werden: die aktive Flußhöhle ist nicht Teil der Klammwanderung und nur für Höhlenforscher begehbar. Eine Befahrung erfordert zudem einen Neoprenanzug.

Der Müller der Giessenbachmühle war gestorben, und die Müllerin lebte allein mit ihrer kleinen Tochter und einem Knecht in der Mühle. Dann wurde die Müllerin krank, und kein Arzt konnte ihr helfen. Eines Tages kam ein alter Mann und erzählte ihnen von den Heilkräutern, die angeblich tief in der Giessenbachschlucht am Wasserfall wachsen sollten, und die man bei Mondschein ernten müsse. In der nächsten Vollmondnacht machte sich das Mädchen auf den Weg und nach einiger Zeit stand sie vor einer Felswand. Dort oben musste das Heilkraut wachsen! Das Mädchen begann zu klettern, bis ein kleiner Mann, eisgrau und mit einem Schlüsselbund am Gürtel vor ihr stand. „Mein Kind, was suchst du?“, fragte der kleine Mann sie sanft. Das Mädchen erzählte ihm von ihrer kranken Mutter und der Wunderpflanze. Der alte Mann nickte freundlich. „Du sollst sie haben. Komm mit mir!“

Und er zog sie durch einen Spalt in der Felswand, der sich wie die Hallen einer Kirche weitete. Glänzende Steine funkelten an den Wänden, seltsame Blütenbüschel hingen von wachsartigen Sträuchern, bunte Vögel flatterten um einen Thron herum, auf dem eine schöne Frau saß, die lächelte. Der kleine Mann führte das Mädchen vor sie hin. Die schöne Frau nahm das Mädchen an ihren zerschundenen Händen und sprach mit sehr sanfter Stimme: „Bleib hier, mein Kind, bleib hier!“ Da brach das Mädchen in Tränen aus. „Bitte, lass mich zurückgehen, damit ich Kräuter für die Heilung meiner Mutter suchen kann!“ Da winkte die Frau auf dem Thron, und der alte Mann führte das Mädchen wieder aus der glänzenden Halle hinaus.

Draußen schien helles Mondlicht und nun brach der kleine Mann ein seltsames Kraut vom Felsen und legte es in ihren Korb. Dann donnerte plötzlich ein Donnerschlag durch die Schlucht, und das Mädchen fiel in tiefen Schlaf. Als sie wieder aufwachte, war das Rauschen des Wassers verschwunden. Im Bach lag nun ein Stein, der so groß war, dass er den Fluss und die Schlucht versperrte, und darüber wölbte sich ein weiterer, gigantisch wie das Dach einer Halle. Eine tödliche Stille lag über den Felsen. Das Mädchen floh die Schlucht hinunter.

Als sie sich der Mühle näherte, kam ihr die Mutter entgegen, die plötzlich gesund geworden war. Sie sagte besorgt: „Mein Kind, wo bist du gewesen? Wir haben dich drei Tage lang gesucht!“ Das Mädchen erzählte was geschehen war, und öffnete als Beweis den Korb. Doch die grünen Blätter hatten sich in reines Gold verwandelt, und die Wassertropfen funkelten wie leuchtende Edelsteine! Doch als sie erneut in die Schlucht gingen, fanden sie nichts als den Bach, die Felshalle und die tiefe Stille.

Diese Sage vom Stillen Stein erklärt den Namen der Schlucht, die am Anfang noch als Giessenbachschlucht bezeichnet wird. Viele Details sind jedoch aus einer Vielzahl von Sagen bekannt, das "Mandl", die weiße Frau, die Blätter die sich in Edelsteine verwandeln, und dass sich etwas ändert und danach alles verschwunden ist. Sogar eine Art Zeitverschiebung, zumindest eine kleine um drei Tage. Die Sage scheint sehr bekannt zu sein und ist mit unterschiedlicher Detaillierung zu finden.

Die Klammen der Alpen wurden bereits im frühen 19. Jahrhundert zunehmend für die Trift benutzt, nur so konnte das wertvolle Holz aus den unzugänglichen Alpentälern ins Tal transportiert werden. Auch am Gießenbach wurde durch die Sprengung von Felsblöcken zwischen 1834 und 1836 der Bach für die "Scheiterschwemme" nutzbar gemacht. In den 10 Jahren danach wurden rund 12.000 Klafter Holz transportiert. Und dennoch ist das hier in Oberösterreich etwas kurios. Immerhin gibt es hier keine unzugänglichen Alpentäler und der Aufwand der Sprengungen und des gefährlichen triftens scheint sich nicht wirklich amortisiert zu haben.

Die Klammen der Alpen wurden vielfach von Mitte oder Ende des 19. Jahrhunderts ausgebaut, und auch bei der Stillenbachklamm ging es um 1880 los. Dabei konkurrierten sogar zwei Vereine, die Ortsgruppen des Österreichischen Touristenklub Wien (ÖTK) und des Verschönerungsvereins. Beide bauten 20 Jahre lang an den Wegen, so hat der ÖTK 1894 die Gobelwarte erbaut, es scheint aber nie ein Weg auf der ganzen Länge fertiggestellt worden zu sein und um 1900 wurden beide Vereine aufgelöst. Schließlich gründete der ÖTK die Sektion Strudengau, die bis heute besteht und seit 1915 Besitzer der Klamm ist. Doch der Beginn stand unter einem schlechten Stern, gleich im ersten Jahr wurden die existierenden Wege durch ein Unwetter zerstört. Vermutlich hat auch der Erste Weltkrieg dazu geführt, dass die Klamm nicht wirklich eine hohe Priorität hatte, und bis 1918 war die Klamm nur bis zum Zweiten Wasserfall begehbar. Von 1922 bis 1932 wurde die Klamm sehr komfortabel ausgebaut und war auch entsprechend beliebt und bekannt. Es kam mehrfach zu Hochwasser, bei dem die Wege zerstört wurden.

Wir haben als Koordinaten den Bereich der Versickerungen angegeben, also das Kernstück der Klamm. Tatsächlich wäre es möglich diesen Bereich auf einem der vielen Wanderweg von der B119 zu erreichen, auch wenn dort kein Parkplatz existiert. Die übliche Weise die Klamm zu besuchen ist von der B3 an der Donau aus. Hier befindet sich unterhalb der Brücke der Donauuferbahn ein großer Parkplatz. Von hier folgt man dem gut beschilderten Weg bachaufwärts an der Gießenbachmühle und dem Kraftwerk Gießenbach vorbei. Der Weg ist etwa 2,5 km lang, hin und zurück sollte man mit 1,5 Stunden Wegzeit rechnen. Man kann auch weitergehen bis zur Aumühle, der obere Teil ist aber ein ganz normales Tal. Bitte achten Sie auf das Wetter, bei Regen besteht immer die Gefahr von Hochwasser, zudem befindet sich oberhalb ein Wehr, wird dort abgelassen, kann es ebenfalls gefährlich werden.

Auf Duck Duck Go nach "Stillensteinklamm" suchen...

Auf Duck Duck Go nach "Stillensteinklamm" suchen... Google Earth Placemark

Google Earth Placemark OpenStreetMap

OpenStreetMap Stillensteinklamm - Wikipedia (besucht: 12-AUG-2025)

Stillensteinklamm - Wikipedia (besucht: 12-AUG-2025) Stillensteinklamm (besucht: 13-AUG-2025)

Stillensteinklamm (besucht: 13-AUG-2025)

Index

Index Themen

Themen Hierarchisch

Hierarchisch Länder

Länder Karten

Karten