Kläfferquelle

Kläfferbrünnequelle

Touristische Informationen:

| Standort: |

Hochschwab Str., 8632 Gußwerk.

B24, 13 km von Wildalpen. (47.6479532, 15.1432635) |

| Öffnungszeiten: |

Museum HochQuellenWasser:

Mai bis Okt Mo–Fr 10–12, 13–15 Uhr, So, Fei 10–12 Uhr. Besichtigung nur für Gruppen nach Vereinbarung. [2025] |

| Eintrittspreise: |

Museum HochQuellenWasser:

Erwachsene EUR 7, Kinder (6-15) EUR 3, Kinder (0-5) frei. Führung: Pro Gruppe EUR 20. [2025] |

| Typ: |

Karstquelle Karstquelle

|

| Licht: | nein |

| Dimension: |

Durchschnittliche Förderleistung: 4.790 l/s. Maximale Förderleistung: 10.000 l/s. Minimale Förderleistung: 1.000 l/s. |

| Führungen: |

Museum: D=90 Min. Kläfferquelle: D=30 Min. |

| Fotografieren: | erlaubt |

| Zugänglichkeit: |

Museum: ja. Kläfferquelle: nein |

| Literatur: |

Ing. Dr. Franz Musil (1927):

Die Wasserversorgung

In: Das neue Wien, Städtewerk. Band III. Herausgegeben unter offizieller Mitwirkung der Gemeinde Wien, Elbemühl, Wien 1927, S. 190–215.

online

Alfred Drennig (1988): Die II. Wiener Hochquellenwasserleitung Festschrift herausgegeben vom Magistrat der Stadt Wien, Abteilung 31 – Wasserwerke. Compress-Verlag, Wien 1988, ISBN 3-900607-11-7. online |

| Adresse: |

Kläfferquelle, Museum „HochQuellenWasser“, Säusenbach 14, 8924 Wildalpen, Tel: +43-3636-451-31870, Tel: +43-3636-451-31871, Cell: +43-676-811-831-870.

E-Mail: |

| Nach unserem Wissen sind die Angaben für das in eckigen Klammern angegebene Jahr korrekt. Allerdings können sich Öffnungszeiten und Preise schnell ändern, ohne daß wir benachrichtigt werden. Bitte prüfen Sie bei Bedarf die aktuellen Werte beim Betreiber, zum Beispiel auf der offiziellen Website in der Linkliste. |

|

Geschichte

| 21-APR-1870 | offizieller Baubeginn der Hochquellenleitung, erster Spatenstich durch Kaiser Franz Joseph I. auf dem Gelände des Wasserbehälters Rosenhügel. |

| 24-OKT-1873 | Eröffnungsfeier der I. Hochquellenleitung durch die Inbetriebnahme des Hochstrahlbrunnens auf dem Schwarzenbergplatz durch Kaiser Franz Joseph I. |

| 1874 | Fertigstellung aller Teile der I. Hochquellenleitung. |

| 02-DEZ-1910 | II. Kaiser-Franz-Josef-Hochquellenleitung zur Erweiterung der I. Hochquellenleitung eröffnet. |

Bemerkungen

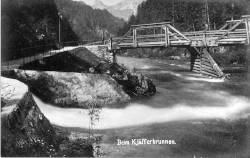

Die Kläfferquelle zählt zu den größten Trinkwasserquellen Europas. Sie wurde 1910 in die II. Wiener Hochquellenleitung integriert. Diese Trinkwasserleitung transportiert Trinkwasser aus dem steirischen Hochschwabgebiet nach Wien. Um Brunngraben, Höllbach, Siebensee, Schreyerklamm und die Kläfferquelle wurde ein Wasserschutzgebiet eingerichtet. Täglich werden 217 Millionen Liter Wasser nach Wien transportiert.

Die Geschichte der Wasserversorgung von Wien ist lang. Wie viele andere mittelalterliche Städte nutzte sie den Fluss, seine Seitenflüsse, diverse Brunnen und Zisternen. Dummerweise wurden die Flüsse gleichzeitig als Abwasserleitung benutzt und das wasser war früh nicht mehr trinkbar, später taugte es nicht mal mehr als Brauchwasser. Ebenso entfielen die Brunnen im 19. Jahrhundert Mangels funktionierender Kanalisation der Stadt. Das kontaminierte Grundwasser führte zu Epidemien. So wurden Wasserleitungen aus dem Süden und Westen gebaut, zum Teil in Privatbesitz von Adeligen. Auch die Albertinische Wasserleitung oder später die Kaiser-Ferdinands-Wasserleitung, die die Gemeindebezirke Mariahilf, Neubau und Josefstadt versorgte. Anfangs funktionierten die Wasserleitungen, doch die massive Ausbeutung der Aquifers führt zu ihrer Erschöpfung und Menge und Qualität des Wassers sanken schnell. Alle diese kleineren Aquifere und Uferfiltrate waren für die schnell wachsende Großstadt völlig unzureichend.

Dies führte schließlich in der Mitte des 19. Jahrhundert zum Bau einer weiteren Wasserleitung, ursprünglich noch unter dem Namen Hochquellenleitung, dann bei der Eröffnung als Kaiser-Franz-Josef-Hochquellenleitung. Sie transportierte das Wasser mehrerer großer Quellen im Gebiet der Bergmassive Rax, Schneeberg, un Hochschwab, Und obwohl ihre Wassermenge deutlich größer war, gab es, wie bei Karstquellen typisch, im Winter deutlich weniger Wasser und es reichte in dieser Zeit nicht aus. Die Planer hatten diese Eigenschaft der Karstquellen nicht berücksichtigt, die Karsthydrologie war damals eine sehr junge Wissenschaft. Schnell wurde die II. Kaiser-Franz-Josef-Hochquellenleitung erbaut, um noch mehr riesige Karstquellen mit Wien zu verbinden. Man übernahm den Namen für zweite Hochquellenleitung, zudem wurden beide nun einfach durchnummeriert. Als dann nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg und dem Ende der Monarchie der Name einfach in Wiener Hochquellenleitung umbenannt wurde, galt das ebenfalls für beide Leitungen. Sogar das Bauprinzip ist das gleiche.

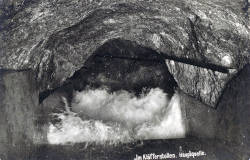

Das Wasser fließt durch sein Eigengewicht wie in einem römischen Aquädukt, in einem 192 cm breiten und 208 cm hohen Kanal. Das Aquädukt hat eine Gesamtlänge von 183 km mit einem normalen Gefälle von 0,22 ‰. Das Gefälle bewirkt eine Fließgeschwindigkeit von 4 bis 5 km/h, was bedeutet, dass sich das Wasser etwa so schnell bewegt wie ein Wanderer. Von der Kläfferquelle nach Wien braucht das Wasser 36 Stunden. Rechnet man nach, stellt man fest, die Entfernung von 180 km mit 360 m Höhenunterschied ergibt ein durchschnittliches Gefälle von 2,1 ‰. Weit über 90 % des Höhenunterschieds wird zur Erzeugung von elektrischer Energie genutzt. Es gibt zahlreiche sogenannte Wasserleitungskraftwerke (Trinkwasserkraftwerke), die Strom erzeugen, der zum Pumpen von Wasser in Wien verwendet wurde. Früher hatten sie ein separates Netz aus Stromleitungen, heute wird der Strom ins öffentliche Netz eingespeist und die Pumpen nutzen den Strom aus dem Netz.

Ein derartiges System hat den Nachteil, dass geografische Höhenschwankungen irgendwie ausgeglichen werden müssen. Folgt man einem Tal betrifft dies erstmal nur die Höhe am Hang, aber jedes Seitental bedeutet entweder den Bau eines Aquädukts oder das Ausfahren des Seitentals. Das bedeutet, dass man dem Seitental auf der einen Seite folgt bis man den Grund erreicht, es überquert und auf der anderen Seite wieder zurück. Wegen der hohen Bau- und Erhaltungskosten der Aquädukte wurden die meisten Seitentäler ausgefahren, dennoch wurden allein für die II. Hochquellenleitung 100 Aquädukte erbaut. Alle diese Aquädukte stehen unter Denkmalschutz. Zudem wurden einige Tunnel notwendig.

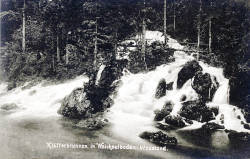

Die Kläfferquelle ist eine Karstquelle. Ihre Ergiebigkeit hängt von der Neubildung im Einzugsgebiet ab. Die Reaktion auf Schneeschmelze oder starke Regenfälle erfolgt in Stunden oder wenigen Tagen. Außerdem produziert die Quelle bei maximaler Schüttung trübes Wasser mit hohem Sedimentgehalt. Zu dieser Zeit wird die Quelle nicht zur Trinkwassergewinnung genutzt. Das gesamte Wasser verlässt das Quellgebäude durch den Überlauf, und das oft trockene Flussbett darunter ist dann voller beeindruckender Stromschnellen. Bei Hochwasser beginnen auch viele kleine, zeitweilige Quellen rund um das Gebäude Wasser zu produzieren, und es bilden sich bis zu 70 m hohe Wasserfälle.

Die historischen Quellgebäude und der 90 m lange Stollen im Berg, der das Wasser in der dahinterliegenden Höhle fasst, sind im Rahmen von Sonderführungen für Touristen zugänglich. Gruppen ab 10 Personen können sich im Museum HochQuellenWasser anmelden. Dies ist der neue Name des Wasserleitungsmuseums Wildalpen, das zugleich Heimat- und Pfarrmuseum in einem historischen Hammerwerk ist. Die Führung umfasst das Museum und die Quelle. Das Museum befindet sich in einem alten Hammerherrenhaus, dem Tulleck’schen Gewerkenhaus. Im Haus sind auch das Heimat- und Pfarrmuseum angesiedelt.

Abschließend möchten wir jedoch noch darauf hinweisen: die Karstquelle Kläfferquelle ist frei zugänglich und erfordert keinerlei Führung. Die Führung betrifft lediglich den Tunnel der Wasserversorgung sowie das Museum. Und im Gegensatz zu dieser Führung ist die Quelle selbst am besten während Hochwasser zu besichtigen, dann sind alle Nebenquellen aktiv und durch die Ableitung des Quellwassers sogar die Hauptquelle. Somit ist ein Besuch zur Schneeschmelze oder nach Starkregen empfehlenswert, leider für den normalen Touristen schwer machbar.

- Siehe auch

Auf Duck Duck Go nach "Kläfferquelle" suchen...

Auf Duck Duck Go nach "Kläfferquelle" suchen... Google Earth Placemark

Google Earth Placemark II. Wiener Hochquellenleitung - Wikipedia (besucht: 15-JUN-2020)

II. Wiener Hochquellenleitung - Wikipedia (besucht: 15-JUN-2020) Kläfferquelle (besucht: 29-JUN-2025)

Kläfferquelle (besucht: 29-JUN-2025) Kläfferquelle - Wasserversorgung in Wien (besucht: 15-JUN-2020)

Kläfferquelle - Wasserversorgung in Wien (besucht: 15-JUN-2020) Museum HochQuellenWasser Wildalpen, offizielle Website (besucht: 15-JUN-2020)

Museum HochQuellenWasser Wildalpen, offizielle Website (besucht: 15-JUN-2020) Zweite Hochquellenleitung (besucht: 15-JUN-2020)

Zweite Hochquellenleitung (besucht: 15-JUN-2020) MUSEUM HOCHQUELLENWASSER UND KLÄFFERQUELLE (besucht: 29-JUN-2025)

MUSEUM HOCHQUELLENWASSER UND KLÄFFERQUELLE (besucht: 29-JUN-2025) Kläfferquelle – Naturschauspiel im Frühjahr (besucht: 15-JUN-2020)

Kläfferquelle – Naturschauspiel im Frühjahr (besucht: 15-JUN-2020) Naturschauspiel Kläfferquelle (besucht: 15-JUN-2020)

Naturschauspiel Kläfferquelle (besucht: 15-JUN-2020)

Index

Index Themen

Themen Hierarchisch

Hierarchisch Länder

Länder Karten

Karten